仕事が忙しいとすぐニキビ…

生理前に必ずできる…

それ、ストレスニキビかも!

ストレスは、ニキビを悪化させる大きな原因。でも、諦めないで。

この記事では、皮膚科医も注目する「漢方」でストレスニキビを改善する方法を徹底解説します。

あなたのニキビタイプ診断、おすすめ漢方薬、洗顔、食事、睡眠…今日からできる対策が満載!

漢方と生活習慣の見直しで、ストレスに負けない美肌を手に入れましょう。

KANKAN専属アドバイザーのルナです。

漢方に精通した知見を惜しみなく皆さんにお伝えしていきますね!

はじめに:なぜストレスでニキビが悪化? 知っておきたい原因と漢方ケア

仕事が忙しくなると、必ずニキビができる…! ストレスって、やっぱりニキビに関係あるの? 皮膚科の薬以外に、何かできることはないの?

ストレス社会に生きる私たちにとって、ニキビは大人になっても繰り返す、悩ましい肌トラブルの一つです。

特に、ストレスが溜まるとニキビが悪化する、という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この章では、ストレスとニキビの関係、ストレスニキビの特徴、そして漢方によるケアの可能性について詳しく解説していきます。

ストレスがニキビに与える影響|ホルモンバランスとの関係

ストレスでニキビができるのは、何となく分かるけど…。具体的に、体の中で何が起こってるの? ホルモンバランスも関係あるの?

ストレスは、私たちの心と体に様々な影響を与えますが、肌も例外ではありません。

特に、ニキビはストレスの影響を受けやすく、以下のようなメカニズムで悪化すると考えられています。

ストレスがニキビを悪化させるメカニズム

- ホルモンバランスの乱れ:

- ストレスを受けると、体は「コルチゾール」などのストレスホルモンを分泌します。

- コルチゾールは、皮脂の分泌を過剰にし、毛穴を詰まりやすくします。

- また、男性ホルモン(アンドロゲン)の分泌を促進し、これも皮脂の過剰分泌につながります。

- さらに、女性ホルモンのバランスが乱れることで、生理前にニキビが悪化しやすくなることもあります。

- 自律神経の乱れ:

- ストレスは、自律神経のバランスを乱し、交感神経を優位にします。

- 交感神経が優位になると、血管が収縮し、肌のターンオーバー(新陳代謝)が乱れます。

- ターンオーバーが乱れると、古い角質が溜まり、毛穴が詰まりやすくなります。

- 免疫力の低下:

- ストレスは、体の免疫力を低下させます。

- 免疫力が低下すると、アクネ菌などの細菌が増殖しやすくなり、ニキビの炎症が悪化します。

- 活性酸素の増加:

- ストレスは、体内で活性酸素を増加させます。

- 活性酸素は、皮脂を酸化させ、毛穴を詰まりやすくし、ニキビを悪化させます。

ホルモンバランスとニキビ

- 男性ホルモン(アンドロゲン): 皮脂の分泌を促進する

- 女性ホルモン(エストロゲン): 皮脂の分泌を抑制し、肌のターンオーバーを整える

- 黄体ホルモン(プロゲステロン): 生理前に分泌が増え、皮脂の分泌を促進する

ストレスは、これらのホルモンのバランスを乱し、ニキビを悪化させる可能性があります。

【要注意】ストレスニキビの特徴と放置するリスク

ストレスニキビって、普通のニキビと何が違うの? 放っておくと、どうなるの?

ストレスニキビには、以下のような特徴があります。

ストレスニキビの特徴

- 同じ場所に繰り返しできる:

- ストレスによって、特定の場所の皮脂分泌が過剰になったり、ターンオーバーが乱れたりするため、同じ場所に繰り返しニキビができやすい傾向があります。

- 口周りやフェイスラインにできやすい:

- 口周りやフェイスラインは、ホルモンバランスの影響を受けやすい場所です。

- 生理前に悪化しやすい:

- 生理前は、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が増え、皮脂の分泌が過剰になるため、ニキビが悪化しやすくなります。

- 赤みや腫れを伴うことが多い:

- ストレスにより、炎症が悪化しやすいため、赤ニキビや黄ニキビに進行しやすい傾向があります。

- 治りにくい:

- ストレスが解消されない限り、根本的な解決にはなりません。

ストレスニキビを放置するリスク

- ニキビの悪化:

- 炎症が悪化し、赤ニキビや黄ニキビに進行する可能性があります。

- さらに悪化すると、膿が溜まった嚢腫(のうしゅ)や、硬いしこりのような結節(けっせつ)になることもあります。

- ニキビ跡のリスク:

- 炎症が長引いたり、悪化したりすると、ニキビ跡(色素沈着、クレーター、ケロイドなど)が残る可能性があります。

- 精神的なストレスの増加:

- ニキビができること自体がストレスとなり、さらにニキビを悪化させるという悪循環に陥ることがあります。

皮膚科の治療とどう違う? ストレスニキビに漢方が選ばれる理由

ストレスニキビって、皮膚科で治せないの? 漢方と皮膚科、どっちがいいの?

ストレスニキビに対する皮膚科(西洋医学)と漢方のアプローチの違いを見ていきましょう。

皮膚科(西洋医学)

- 特徴:

- 対症療法(症状を抑える)が中心

- 外用薬(アダパレン、過酸化ベンゾイル、抗生物質など)、内服薬(抗生物質、ビタミン剤など)を使用

- 即効性が期待できる場合がある

- メリット:

- ニキビの炎症を抑え、症状を速やかに緩和できる

- デメリット:

- 根本的な体質改善にはつながりにくい場合がある

- 副作用が出ることがある(外用薬の刺激、乾燥、内服薬の胃腸障害など)

- 繰り返しできるストレスニキビには、効果が薄い場合がある

漢方

- 特徴:

- 体質改善を重視

- 自然由来の生薬を組み合わせた漢方薬を使用

- 体全体のバランスを整えることで、ニキビができにくい体質へと導く

- メリット:

- ストレスニキビだけでなく、冷えや便秘、イライラなど、他の不調も同時にケアできる可能性がある

- 副作用が比較的少ない

- 根本的な体質改善を目指せる

- デメリット:

- 効果が出るまでに時間がかかる場合がある

- 体質に合わない漢方薬を選ぶと、効果がない、または副作用が出ることがある

漢方がストレスニキビに選ばれる理由

- 体質改善:漢方ではストレスニキビの原因を、「気・血・水」の乱れや、「気滞」「湿熱」「脾虚」といった体質の変化ととらえ、その根本原因にアプローチします。

- 全身のバランスを整える:ストレスニキビだけでなく、ストレスによる様々な不調(イライラ、不眠、便秘、冷えなど)も同時にケアできる。

- オーダーメイドの治療:一人ひとりの体質や症状(証)に合わせて、最適な漢方薬を選ぶことができる。

- 再発予防体質から見直すことで、ニキビを繰り返さない肌へ。

漢方薬は、ストレスニキビに悩む方にとって、心強い味方となる可能性があります。

ただし、漢方薬は必ず専門家(漢方医、漢方薬局の薬剤師など)に相談し、適切なものを選んでもらうことが大切です。

【コラム】漢方で「ニキビができにくい体質」を目指す

漢方薬は、ニキビを治すだけでなく、ニキビができにくい体質へと導くことを目指します。

漢方的なニキビができにくい体質とは?

- 「気・血・水」のバランスが整っている

- 胃腸(脾)の働きが良い

- ストレスに強い

- ホルモンバランスが安定している

- 肌のバリア機能が高い

漢方薬で体質を改善し、生活習慣を見直すことで、これらの条件を満たし、ニキビができにくい健やかな肌を手に入れることができるでしょう。

【タイプ別】あなたのストレスニキビは? 漢方の「証」とおすすめ漢方

ストレスでニキビができるのは分かったけど、漢方では体質によってケアが違うって本当? 自分のニキビはどのタイプ? タイプ別におすすめの漢方薬を知りたい!

漢方では、その人の体質や状態を「証(しょう)」と呼び、この「証」を見極めることが、適切な漢方薬選びの第一歩となります。

同じストレスニキビでも、「証」が異なれば、選ぶべき漢方薬も変わってきます。

まずは、あなたの「証」を知り、タイプに合った漢方薬で、ストレスニキビを根本から改善しましょう!

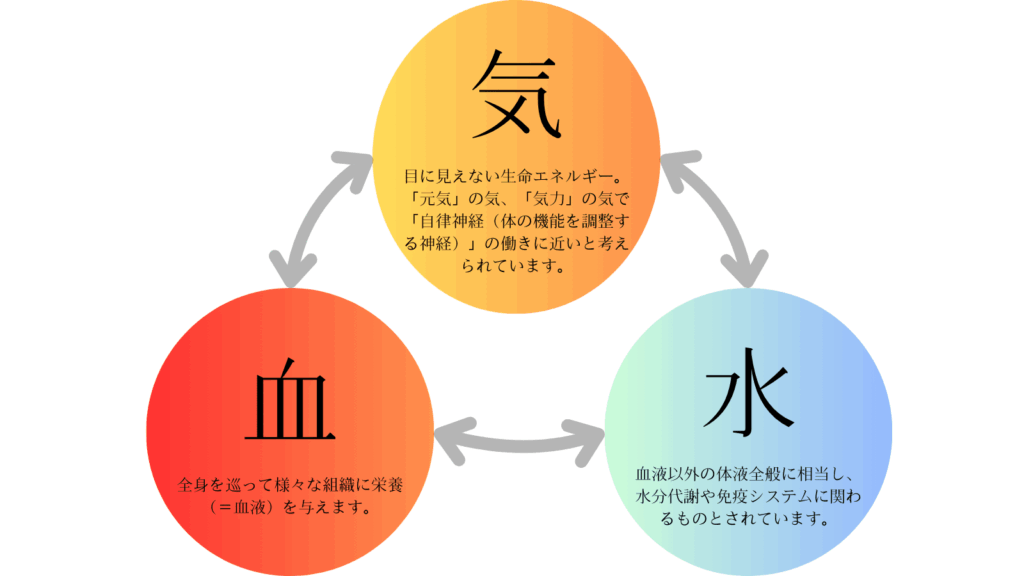

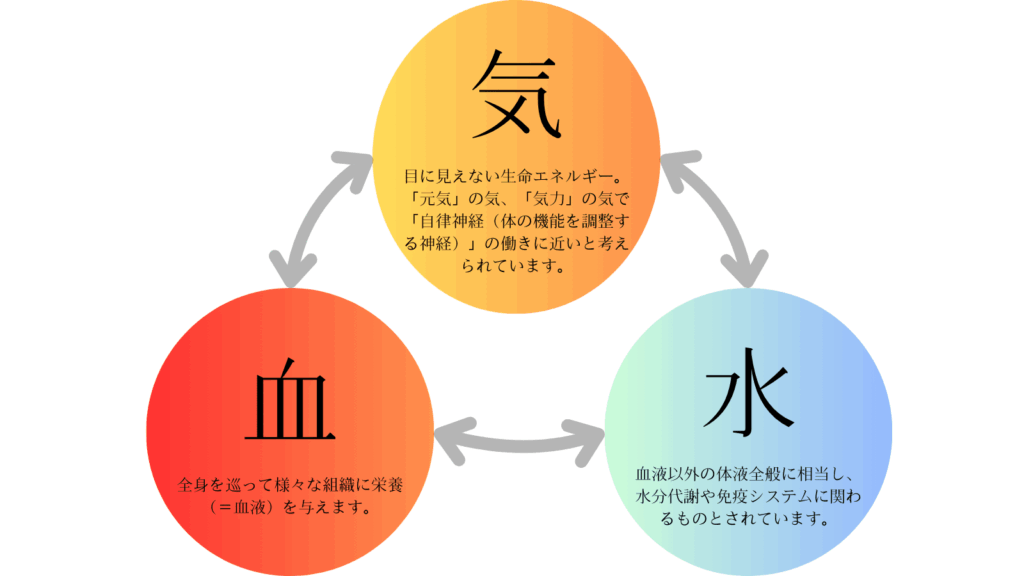

漢方の基本「気・血・水」とは? ストレスニキビとの関係

漢方って、『気・血・水』とか、難しい言葉が多くてよく分からない…。ストレスニキビとどう関係があるの?

漢方の基本となる「気・血・水」の考え方を、分かりやすく解説します。

漢方の基本概念:体は「気・血・水」で構成されている

| 要素 | 働き | 不足・滞るとどうなるか?(ストレスニキビとの関係) |

| 気 | 生命エネルギー。体を温め、動かす原動力。目に見えない。五臓(肝・心・脾・肺・腎)の「肝」は気の流れをスムーズにし、「心」は気をコントロールする。「肺」は呼吸を通じて気を取り込む。「脾」は飲食物から気を作り出す。「腎」は生命力の源である気を蓄える。 | 気虚(不足): 疲れやすい、だるい、元気がない。肌の新陳代謝が低下し、ニキビができやすくなる。 気滞(滞り): イライラしやすい、ストレスを感じやすい。ストレスにより、皮脂分泌が過剰になったり、ホルモンバランスが乱れたりして、ニキビが悪化する。 |

| 血 | 血液とその働き。全身に栄養を運び、潤す。精神活動の安定にも関わる。五臓の「心」は血を全身に巡らせるポンプの役割。「脾」は飲食物から血を作り出す。「肝」は血を蓄え、血量を調整する。 | 血虚(不足): めまい、立ちくらみ、顔色が悪い。肌に栄養が行き渡らず、乾燥し、バリア機能が低下する。 瘀血(滞り): 肩こり、頭痛、生理痛。血行不良により、肌のターンオーバーが乱れ、ニキビができやすくなる。 |

| 水 | 血液以外の体液(リンパ液、涙、汗など)。体を潤し、老廃物を排出する。五臓の「肺」は呼吸を通じて水分を全身に巡らせる。「脾」は飲食物から水分を吸収し、不要な水分を排泄する。「腎」は水分代謝をコントロールし、尿の生成・排泄を調整する。 | 水滞(滞り)/水毒/痰湿: むくみ、体が重だるい。体内の余分な水分や老廃物が排出されず、毛穴が詰まりやすくなり、ニキビの原因となる。 津液不足(不足): 肌の乾燥、口の渇き。肌の潤いが不足し、バリア機能が低下する。 |

ストレスニキビと「気・血・水」の関係

- 「気」の巡りが悪いと…

- ストレスなどにより気の流れが滞ると(気滞)、自律神経やホルモンバランスが乱れ、皮脂分泌が過剰になったり、肌のターンオーバーが乱れたりして、ニキビが悪化します。

- 「血」が不足すると…

- 肌に栄養が行き渡らず、乾燥し、バリア機能が低下し、ニキビができやすくなります。

- 「血」が滞ると…

- 血行不良により、肌のターンオーバーが乱れ、古い角質が溜まり、毛穴が詰まりやすくなります。

- 「水」が滞ると…

- 体内の余分な水分や老廃物が排出されず、毛穴が詰まりやすくなり、ニキビの原因となります。

- 熱がこもると *体内に余分な熱がこもると、炎症が起きやすく、赤ニキビの原因となります。

漢方では、これらのバランスの乱れが、ストレスニキビの原因になると考えます。

あなたはどのタイプ? 簡単セルフチェックで体質診断

ストレスニキビにも、タイプがあるの? 私はどのタイプ? すぐにチェックできる方法はある?

以下のチェックリストで、あなたのストレスニキビのタイプを簡易的に診断してみましょう。

最も多く当てはまるものが、あなたのタイプに近いと考えられます。

【タイプ1】イライラ・気滞タイプ

- 特徴:

- ストレスを感じるとニキビが悪化する

- 生理前にニキビができやすい

- イライラしやすい、怒りっぽい

- 気分が落ち込みやすい

- お腹が張る、ガスが溜まる

- 胸や脇が張る

- ため息が多い

- 肩こり、頭痛がある

- 原因: ストレスによる「気」の巡りの悪化(気滞)

- 漢方の考え方: 気の巡りを良くし、ストレスを緩和する(理気、疏肝)

チェックリスト

- [ ] ストレスを感じるとニキビが悪化する

- [ ] 生理前にニキビができやすい

- [ ] イライラしやすい、怒りっぽい

- [ ] 気分が落ち込みやすい

- [ ] お腹が張る、ガスが溜まる

- [ ] 胸や脇が張る

- [ ] ため息が多い

- [ ] 肩こり、頭痛がある

【タイプ2】熱こもり・湿熱タイプ

- 特徴:

- 赤ニキビ、化膿したニキビができやすい

- ニキビが炎症を起こしやすい

- 顔がほてる、のぼせる

- 口が渇く、苦い

- 便秘がち

- 体が重だるい

- 汗をかくとベタベタする

- 原因: 体内に余分な熱と水分が溜まっている(湿熱)

- 漢方の考え方: 体の熱を冷まし、余分な水分を取り除く(清熱、利湿)

チェックリスト

- [ ] 赤ニキビ、化膿したニキビができやすい

- [ ] ニキビが炎症を起こしやすい

- [ ] 顔がほてる、のぼせる

- [ ] 口が渇く、苦い

- [ ] 便秘がちである

- [ ] 体が重だるい

- [ ] 汗をかくとベタベタする

【タイプ3】胃腸虚弱・脾虚タイプ

- 特徴:

- 白ニキビ、小さいニキビが繰り返しできる

- ニキビが治りにくい

- 食欲がない、胃もたれしやすい

- 消化不良、軟便、下痢

- 疲れやすい、だるい

- 痩せ型、または水太り

- 舌の色が白っぽい、舌に歯形がついている

- 原因: 胃腸(脾)の働きが弱く、「気・血・水」を十分に作れない(脾虚)

- 漢方の考え方: 胃腸(脾)の働きを高め、「気」を補う(健脾益気)

チェックリスト

- [ ] 白ニキビ、小さいニキビが繰り返しできる

- [ ] ニキビが治りにくい

- [ ] 食欲がない、胃もたれしやすい

- [ ] 消化不良、軟便、下痢

- [ ] 疲れやすい、だるい

- [ ] 痩せ型、または水太り

- [ ] 舌の色が白っぽい、舌に歯形がついている

【気滞タイプ】におすすめの漢方薬(例:加味逍遙散など)

イライラしやすくて、生理前になるとニキビが悪化する…。気滞タイプの私に合う漢方薬ってあるの?

気滞タイプは、ストレスなどにより「気」の巡りが悪くなり、自律神経やホルモンバランスが乱れ、ニキビができやすくなっている状態です。

気の巡りを良くし、ストレスを緩和する働きのある漢方で、心身のバランスを整えていきましょう。

気滞タイプにおすすめの漢方薬の考え方

- キーワード: 理気(りき)、疏肝(そかん)、解鬱(げうつ)

- 代表的な生薬:

- 柴胡(さいこ): 気の巡りを良くし、ストレスを緩和する。

- 芍薬(しゃくやく): 血を補い、筋肉の緊張を和らげる。

- 薄荷(はっか): 気の巡りを良くし、清涼感を与える。

- 香附子(こうぶし): 気の巡りを良くし、痛みを止める。

- これらの生薬を含む漢方薬の例:

- 加味逍遙散(かみしょうようさん): 比較的体力がない方の、冷え症、虚弱体質、月経不順、更年期障害などに用いられることがあります。

- 逍遙散(しょうようさん): 比較的体力がない方の、虚弱体質、月経不順、更年期障害などに用いられることがあります。

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう): 体力中程度以上の方の、精神不安、不眠、動悸、便秘などに用いられることがあります。

働き・特徴を解説

- 加味逍遙散:

- 気の巡りを改善し、血を補い、熱を冷ます。

- イライラ、不眠、のぼせ、生理前の不調など、更年期症状やPMSに幅広く使われる。

- ストレスによるニキビにおすすめ。

- 比較的体力がない方(虚証~中間証)に向いている。

- 逍遙散:

- 加味逍遙散から、牡丹皮(ぼたんぴ)と山梔子(さんしし)を除いたもの。

- 加味逍遙散よりも、熱を冷ます作用が穏やか。

- 柴胡加竜骨牡蛎湯:

- 気の巡りを改善し、精神を安定させる。

- ストレスによるニキビ、イライラ、不眠、動悸などを改善するサポートをする。

- 比較的体力がある方(実証~中間証)に向いている。

どんな人におすすめ?

- ストレスを感じやすい

- イライラしやすい、怒りっぽい

- 生理前にニキビが悪化する

- 気分が落ち込みやすい

- お腹が張る、ガスが溜まる

- 胸や脇が張る

- 肩こり、頭痛がある

【湿熱・熱毒タイプ】におすすめの漢方薬(例:清上防風湯、十味敗毒湯など)

赤ニキビや化膿したニキビができやすい…。熱がこもっているのかも。湿熱・熱毒タイプにおすすめの漢方薬は?

湿熱・熱毒タイプは、体内に余分な熱と水分が溜まり、炎症が起きやすい状態です。

特に、赤ニキビや化膿したニキビができやすいのが特徴です。

体の熱を冷まし、炎症を抑え、余分な水分や毒素を排出する働きのある漢方で、体の内側からニキビを改善しましょう。

湿熱・熱毒タイプにおすすめの漢方薬の考え方

- キーワード: 清熱(せいねつ)、利湿(りしつ)、解毒(げどく)

- 代表的な生薬:

- 黄芩(おうごん): 熱を冷まし、炎症を抑える。

- 黄連(おうれん): 熱を冷まし、炎症を抑える。

- 山梔子(さんしし): 熱を冷まし、イライラを鎮める。

- 連翹(れんぎょう): 熱を冷まし、解毒する。

- 防風(ぼうふう): 体表の余分なものを発散させる。

- 荊芥(けいがい): 体表の余分なものを発散させ、かゆみを抑える。

- 石膏(せっこう): 熱を冷ます。(専門家の指示のもと、慎重に使用する)

- ドクダミ: 熱を冷まし、解毒する

- これらの生薬を含む漢方薬の例:

- 清上防風湯(せいじょうぼうふうとう): 比較的体力がある方の、顔や頭部のニキビ、赤み、かゆみなどに用いられることがあります。

- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう): 比較的体力がある方の、皮膚炎、湿疹、じんましん、水虫などに用いられることがあります。

- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう): 比較的体力がある方の、のぼせ、ほてり、イライラ、不眠などに用いられることがあります。

働き・特徴を解説

- 清上防風湯:

- 体の熱を冷まし、炎症を抑え、皮膚の赤みやかゆみを改善するサポートをします。

- 顔や頭部など、上半身のニキビに用いられることが多い漢方薬です。

- 比較的体力がある方(実証~中間証)に向いています。

- 十味敗毒湯:

- 皮膚の炎症を抑え、化膿を改善するサポートをします。

- 赤ニキビや化膿したニキビ、湿疹、皮膚炎など、幅広い皮膚トラブルに用いられます。

- 比較的体力がある方(実証~中間証)に向いています。

- 黄連解毒湯:

- 体の熱を冷まし、炎症を鎮め、解毒する作用があります。

- のぼせやほてり、イライラを伴うニキビにおすすめです。

- 比較的体力がある方(実証)に向いています。

どんな人におすすめ?

- 赤ニキビ、化膿したニキビができやすい

- ニキビが炎症を起こしやすい

- 顔がほてる、のぼせる

- 口が渇く、苦い

- 便秘がち

- 体が重だるい

【脾虚タイプ】におすすめの漢方薬(例:六君子湯など)

胃腸が弱くて、疲れやすい…。白ニキビもできやすい。脾虚タイプの私には、どんな漢方薬がいいの?

脾虚タイプは、胃腸(脾)の働きが弱く、「気・血・水」を十分に作れない状態です。

消化吸収能力が低下し、栄養が全身に行き渡らず、肌のターンオーバーが乱れて、白ニキビができやすくなります。

胃腸の働きを高め、「気」を補う漢方で、体の内側から肌を整えていきましょう。

脾虚タイプにおすすめの漢方薬の考え方

- キーワード: 健脾益気(けんぴえっき)、補気(ほき)、燥湿(そうしつ)

- 代表的な生薬:

- 人参(にんじん): 元気を補い、消化機能を高める。

- 白朮(びゃくじゅつ): 胃腸の働きを整え、余分な水分を排出する。

- 茯苓(ぶくりょう): 余分な水分を排出し、胃腸の働きを整える。

- 甘草(かんぞう): 胃腸の働きを整え、他の生薬の働きを調和する。

- 陳皮(ちんぴ): 気の巡りを良くし、胃腸の働きを整える。

- 生姜(しょうきょう): 体を温め、消化を助ける。

- これらの生薬を含む漢方薬の例:

- 六君子湯(りっくんしとう): 比較的体力がない方の、胃腸虚弱、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢などに用いられることがあります。

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう): 比較的体力がない方の、疲労倦怠感、食欲不振、寝汗、かぜなどに用いられることがあります。

- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう): 比較的体力がある方の、皮膚炎、湿疹、じんましん、水虫などに用いられることがあります。

働き・特徴を解説

- 六君子湯:

- 胃腸の働きを整え、消化吸収能力を高めるサポートをします。

- 食欲不振、胃もたれ、吐き気、下痢などの症状がある方におすすめです。

- 気力、体力を補い、疲れにくい体質へと導きます。

- 補中益気湯:

- 気を補い、消化機能を高めることで、体全体の調子を整えます。

- 疲労倦怠感、食欲不振、虚弱体質の方におすすめです。

- 肌のターンオーバーを整え、ニキビの改善をサポートします。

- 十味敗毒湯:

- 皮膚の炎症を抑え、化膿を改善するサポートをします。

- 白ニキビだけでなく、赤ニキビや化膿したニキビにも用いられることがあります。

- 比較的体力がある方(実証~中間証)に向いています。

- 胃腸が弱い方は、専門家に相談の上、慎重に服用しましょう。

どんな人におすすめ?

- 白ニキビ、小さいニキビが繰り返しできる

- ニキビが治りにくい

- 食欲がない、胃もたれしやすい

- 消化不良、軟便、下痢

- 疲れやすい、だるい

- 痩せ型、または水太り

漢方薬はどこで買える?「市販」「薬局」「皮膚科」漢方専門家への相談のススメ

漢方薬って、どこで買えるの? ドラッグストアでも買える? やっぱり専門家に相談した方がいいの?

漢方薬は、

- ドラッグストア・薬局: 一部の漢方薬は、市販薬として購入できます。

- 漢方薬局(漢方相談薬局): 薬剤師や登録販売者が、相談に乗ってくれます。

- 皮膚科: 医師が診察し、漢方薬を処方します。(保険診療の場合あり)

- 漢方専門医: 漢方医学の専門知識を持つ医師が診察し、漢方薬を処方します。(保険診療の場合あり)

- 病院・クリニック: 一部の病院やクリニックでは、漢方外来を設けているところもあります。

市販、薬局、皮膚科の違い

| 市販薬 | 薬局・漢方薬局 | 皮膚科・漢方医 | |

|---|---|---|---|

| メリット | 手軽に購入できる | 薬剤師や登録販売者に相談できる。体質や症状に合った漢方薬を選んでもらえる場合がある。 | 医師の診察を受け、体質や症状に合った漢方薬を処方してもらえる。保険適用の場合、費用が抑えられる。 |

| デメリット | 種類が限られる。体質や症状に合わない場合がある。 | 専門家によっては、知識や経験に差がある。保険適用外の場合、費用が高くなることがある。 | 漢方薬を扱っていない場合もある。 |

| おすすめな人 | 軽度な症状で、まずは手軽に試してみたい方。以前に同じ漢方薬を服用したことがあり、効果があった方。 | 自分の体質や症状を詳しく相談したい方。市販薬では効果がなかった方。より専門的なアドバイスが欲しい方。 | 症状が重い方、体質がよく分からない方、複数の症状がある方、持病がある方、妊娠中・授乳中の方、他の薬を服用している方。より専門的な診断や治療を受けたい方。皮膚科の場合、西洋医学的な治療と漢方薬を併用したい方。 |

【漢方薬と併用】 ストレスニキビ改善&予防ケア

漢方薬で体質改善もしたいけど、専門家が推奨するニキビケアも知りたい! 洗顔やスキンケア、食事…今日からできることは何?

漢方薬でストレスニキビの根本原因にアプローチするとともに、専門家の視点を取り入れたスキンケアや生活習慣の見直しを行うことで、ニキビの改善&予防効果をさらに高めることができます。

ここでは、専門家が推奨する、ストレスニキビ改善&予防のための具体的な方法を、洗顔、スキンケア、食事、睡眠、ストレスケアの5つの側面から解説します。

【洗顔】ニキビを悪化させない! 正しい洗顔方法と洗顔料選び

ストレスニキビって、ゴシゴシ洗って皮脂を落とせばいいの? 洗顔料は何を使えばいい? 洗いすぎは良くないって本当?

間違った洗顔は、ストレスニキビを悪化させる原因になります。

「優しく、丁寧に」を心がけ、正しい洗顔方法をマスターしましょう。

正しい洗顔方法

- 手を洗う:

- 洗顔前に、必ず石鹸で手を洗い、清潔にする。

- ぬるま湯で予洗い:

- 熱すぎるお湯は、肌に必要な皮脂まで洗い流してしまうため、NG。

- 32~34℃程度のぬるま湯で、顔全体を軽く濡らす。

- 洗顔料を泡立てる:

- 洗顔料を適量手に取り、ぬるま湯を少量ずつ加えながら、しっかりと泡立てる。

- 泡立てネットを使うと、簡単にキメ細かい泡が作れる。

- 泡で優しく洗う:

- 泡をクッションにして、肌を直接ゴシゴシこすらない。

- 指の腹で、円を描くように優しく洗う。

- 皮脂の分泌が多いTゾーン(額、鼻)や、ニキビができやすい部分(口周り、フェイスラインなど)は、丁寧に洗う。

- 生え際やフェイスラインは、洗い残しがないように注意する。

- すすぎ:

- ぬるま湯で、洗顔料が残らないように、しっかりとすすぐ。

- シャワーを直接顔に当てるのは、刺激が強すぎるためNG。

- すすぎ残しは、ニキビの原因になるため、特に注意する。

- タオルドライ:

- 清潔なタオルで、優しく押さえるように水分を拭き取る。

- ゴシゴシ拭くのは、肌への刺激になるためNG。

洗顔料の選び方

- 洗浄力が強すぎないもの:

- 「さっぱり」「すっきり」などの表記があるものは、洗浄力が強い場合があるため、注意が必要。

- 皮脂を落としすぎると、かえって皮脂の分泌が過剰になり、ニキビを悪化させることがある。

- 低刺激性のもの:

- 「敏感肌用」「無添加」「アミノ酸系」などと表示されているものがおすすめ。

- スクラブ入りや、メントール配合のものは、肌への刺激が強いため、避ける。

- ノンコメドジェニックテスト済みのもの:

- ニキビができにくい処方であることを確認する。

- 保湿成分配合のもの:

- 洗顔後の肌の乾燥を防ぐ。

洗顔の頻度、注意点

- 洗顔の頻度:

- 基本は、朝晩の2回。

- 皮脂の分泌が多い場合は、日中にもう一度、ぬるま湯で洗顔する。

- 注意点:

- 洗いすぎは、肌の乾燥を招き、かえって皮脂の分泌を過剰にするため、NG。

- 熱いお湯での洗顔は、肌に必要な皮脂まで洗い流してしまうため、NG。

- ゴシゴシ洗いは、肌を傷つけ、ニキビを悪化させるため、NG。

- 洗顔料のすすぎ残しは、ニキビの原因になるため、NG。

【スキンケア】ストレスニキビ肌におすすめの保湿ケアとNGケア

ストレスニキビって、乾燥させちゃダメなの? 保湿ケアって、具体的に何をすればいいの? ベタつくのは嫌だけど…

ストレスニキビは、乾燥やバリア機能の低下も原因の一つです。

肌が乾燥すると、ターンオーバーが乱れ、古い角質が溜まりやすくなり、毛穴が詰まる原因にもなります。

また、バリア機能が低下すると、外部からの刺激を受けやすくなり、炎症が悪化しやすくなります。

ストレスニキビ対策には、「保湿」が非常に重要です。

ストレスニキビ肌におすすめの保湿ケア

- 化粧水:

- 洗顔後、すぐに化粧水で水分を補給する。

- コットンではなく、手で優しくなじませる。

- 乾燥が気になる部分には、重ね付けする。

- おすすめの成分:

- 保湿成分: セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、アミノ酸、グリセリンなど

- 抗炎症成分: グリチルリチン酸ジカリウム、アラントインなど

- 漢方由来の成分: 当帰エキス、芍薬エキス、甘草エキス、薏苡仁エキスなど

- ビタミンC誘導体: 皮脂の過剰分泌を抑える、美白効果

- 美容液:

- 化粧水の後に、美容液をプラスすると、さらに保湿効果が高まる。

- 乾燥が気になる部分に、重ね付けする。

- おすすめの成分:

- 上記化粧水と同様の保湿成分、抗炎症成分

- レチノール: 肌のターンオーバーを促進する

- 乳液・クリーム:

- 化粧水や美容液で補給した水分を閉じ込め、油分を補う。

- 肌の状態に合わせて、使い分ける(乾燥がひどい場合はクリーム、ベタつきが気になる場合は乳液)。

- 手のひらで温めてから、優しくなじませる。

- おすすめの成分:

- スクワラン、ホホバオイルなど: 肌のバリア機能を高める

ストレスニキビ肌におすすめのNGケア

- 油分の多い化粧品の使用:

- 油分が多い化粧品は、毛穴を詰まらせ、ニキビを悪化させる可能性がある。

- アルコール配合の化粧品の使用:

- アルコールは、肌の乾燥を招くため、避ける。

- ゴシゴシこする、肌を強く摩擦する:

- 肌を傷つけ、炎症を悪化させる。

- 毛穴パックの頻繁な使用:

- 毛穴を広げ、かえって皮脂の分泌を過剰にする可能性がある。

- ニキビを潰す、触る:

- 炎症が悪化し、ニキビ跡になる可能性がある。

おすすめの成分、避けるべき成分

おすすめの成分

- 保湿成分: セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、アミノ酸、グリセリン、スクワラン、ホホバオイルなど

- 抗炎症成分: グリチルリチン酸ジカリウム、アラントインなど

- 漢方由来の成分: 当帰エキス、芍薬エキス、甘草エキス、薏苡仁エキス、黄芩エキス、黄連エキス、黄柏エキスなど

- ビタミンC誘導体: 皮脂の過剰分泌を抑える、美白効果

- レチノール: 肌のターンオーバーを促進する

避けるべき成分

- アルコール(エタノール): 肌の乾燥を招く

- 香料、着色料: 肌への刺激になる場合がある

- 鉱物油(ミネラルオイル): 肌表面に膜を張り、乾燥を悪化させる可能性がある(ただし、精製度の高いものは問題ない場合もある)

- ラウリル硫酸Na、ラウレス硫酸Na: 洗浄力が強すぎる界面活性剤。皮脂を奪いすぎて、乾燥を悪化させる

- パラベン: 防腐剤。肌への刺激になる場合がある

【食事】ニキビを改善&予防する! 食生活のポイント

ストレスニキビに良い食べ物、悪い食べ物ってあるの? 食生活で気を付けることは?

毎日の食事は、肌の状態に大きく影響します。

ストレスニキビを改善するためには、バランスの良い食事を心がけ、特定の食品の摂りすぎに注意することが大切です。

ストレスニキビを改善する食事

| 食品群 | 具体例 | 働き・期待できる効果 |

| ビタミンA | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草、かぼちゃなど) | 皮膚や粘膜を健康に保ち、ターンオーバーを正常化する。 |

| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、魚介類(カツオ、マグロなど)、卵、乳製品、大豆製品、緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど)、きのこ類、ナッツ類 | 皮脂の分泌を調整し、肌の新陳代謝を促進する。 |

| ビタミンC | 果物(柑橘類、いちご、キウイなど)、野菜(ブロッコリー、パプリカ、キャベツなど) | コラーゲン生成を助け、抗酸化作用で肌を守る。 |

| ビタミンE | ナッツ類(アーモンド、くるみなど)、アボカド、かぼちゃ | 血行を促進し、肌のターンオーバーを整える。抗酸化作用も。 |

| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、レバー、ナッツ類、海藻類 | 皮膚の新陳代謝を促し、肌のバリア機能を高める。 |

| 食物繊維 | 野菜、果物、海藻類、きのこ類、豆類、穀類 | 腸内環境を整え、便秘を解消する。便秘はニキビの大敵。 |

| 良質なタンパク質 | 肉(鶏むね肉、ささみなど)、魚、卵、大豆製品、乳製品 | 肌の材料となる。 |

| 水分 | 水、白湯 | 体内を潤し、老廃物を排出する。 |

| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ | 腸内環境を整える |

ストレスニキビを悪化させる食事

- 脂っこいもの: 揚げ物、スナック菓子、ファストフード、肉の脂身など(皮脂の過剰分泌を招く)

- 甘いもの: ケーキ、チョコレート、ジュース、菓子パンなど(血糖値の急上昇が、皮脂分泌を促進する)

- 刺激物: 香辛料、アルコール、カフェイン(摂りすぎると、肌の炎症を悪化させる可能性がある)

- 加工食品、インスタント食品: 添加物や塩分が多く、体に負担をかける

ポイント

- バランスの良い食事を心がける

- 食物繊維を積極的に摂る

- 水分をこまめに摂る(1日1.5~2リットルを目安に)

- 温かいものを食べる

- よく噛んで食べる

【睡眠】美肌のゴールデンタイムを逃さない!質の良い睡眠のコツ

睡眠不足だと肌荒れするのは分かるけど、ストレスニキビにも関係あるの? 質の良い睡眠って、どうすれば取れるの?

睡眠不足は、ホルモンバランスの乱れや自律神経の乱れを引き起こし、肌のターンオーバーを妨げ、皮脂の過剰分泌を招き、ストレスニキビを悪化させます。

質の良い睡眠は、美肌ホルモンとも呼ばれる成長ホルモンの分泌を促し、肌の修復・再生を助けます。

質の良い睡眠をとるためのコツ

- 規則正しい生活リズム: 毎日同じ時間に寝起きし、体内時計を整える。

- 就寝前のリラックス:

- ぬるめのお風呂(38~40℃)にゆっくり浸かる(入浴剤も活用)。

- ストレッチやヨガで体をほぐす。

- アロマテラピー(ラベンダー、カモミールなど)。

- 心を落ち着かせる音楽を聴く。

- 読書(刺激の少ない内容)。

- 寝室環境:

- 暗く、静かで、涼しい環境(夏は25~26℃、冬は16~19℃)。

- 寝具は清潔に保ち、肌触りの良いものを選ぶ。

- 就寝前のNG行動:

- カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)の摂取(就寝4時間前からは避ける)。

- アルコールの摂取(寝つきは良くなるが、睡眠の質は低下する)。

- スマートフォン、パソコン、テレビなどの強い光を浴びる(ブルーライトは睡眠を妨げる)。

- 激しい運動。

- 考え事。

- 日中に適度な運動をする:

- ウォーキング、ジョギング、ヨガなど。

- 朝起きたら、太陽の光を浴びる:

- 体内時計をリセットする。

【ストレスケア】今日からできる! 簡単&効果的なストレス解消法

ストレスがニキビに良くないのは分かってるけど、どうすればいいの? 忙しい毎日でもできる、簡単なリラックス方法が知りたい!

ストレスは、自律神経の乱れやホルモンバランスの乱れを引き起こし、肌のバリア機能を低下させ、ニキビを悪化させます。

ストレスを溜めないように、自分に合ったリラックス方法を見つけ、こまめに実践しましょう。

簡単&効果的なストレス解消法

- 深呼吸: 意識的に深くゆっくりとした呼吸をする(腹式呼吸)。

- 軽い運動: ウォーキング、ヨガ、ストレッチなど、無理のない範囲で行う。

- 入浴: ぬるめのお湯にゆっくり浸かる(入浴剤も活用)。

- アロマテラピー: 好きな香りを嗅ぐ(ラベンダー、カモミール、ベルガモットなど)。

- 音楽鑑賞: リラックスできる音楽を聴く。

- 趣味: 好きなことに没頭する時間を作る。

- 瞑想: 瞑想アプリなどを活用する。

- 十分な睡眠: 質の良い睡眠を確保する。

- 友人や家族との会話: 悩みや不安を共有する。

- 日光浴: セロトニン(幸せホルモン)の分泌を促す。

簡単ツボ押し、アロマテラピー

簡単ツボ押し

- 合谷(ごうこく): 手の甲、親指と人差し指の間(万能のツボ)

- 労宮(ろうきゅう): 手のひらの中央、手を握った時に中指と薬指の間

- 百会(ひゃくえ): 頭頂部、左右の耳を結んだ線と、眉間の中央から上に伸ばした線が交わる点(自律神経を整える)

これらのツボを、気持ちの良い強さで3~5秒ずつ押す。

アロマテラピー

- アロママッサージ: キャリアオイル(ホホバオイル、スイートアーモンドオイルなど)で1%以下に希釈した精油を使い、優しくマッサージする。肩や首、こめかみなど、凝りや疲れを感じる部分をマッサージすると、リラックス効果が高まります。

- ハンカチ、ティッシュ: 精油を数滴垂らして、持ち歩く。外出先でも、手軽に香りを楽しめます。

【注意点】

- 精油は原液を直接肌につけないでください。

- 飲用しないでください。

- 妊娠中や授乳中の方、持病のある方は、医師や専門家に相談してから使用してください。

- 3歳未満の乳幼児への使用は避けてください。

- ペットのいる空間での使用は、注意が必要です。

【コラム】専門家推奨、ストレスに負けない生活習慣とは

ストレスは、ニキビだけでなく、様々な肌トラブルや体の不調を引き起こします。 ストレスを完全に無くすことは難しいですが、上手く付き合っていくことが大切です。

専門家が推奨する、ストレスに負けない生活習慣

- バランスの取れた食事:

- 栄養バランスの取れた食事は、心身の健康の基本です。

- 特に、ビタミンB群、ビタミンC、亜鉛、鉄分などは、ストレス対策に効果的な栄養素です。

- 質の良い睡眠:

- 睡眠不足は、ストレスを増大させ、肌のターンオーバーを乱します。

- 毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保しましょう。

- 適度な運動:

- 運動は、ストレス解消に効果的です。

- ウォーキングやヨガなど、軽い運動を習慣にしましょう。

- リラックスする時間を作る:

- 趣味や好きなことに没頭する時間を作り、心身をリフレッシュさせましょう。

- 入浴、アロマテラピー、音楽鑑賞などもおすすめです。

- 悩みや不安を一人で抱え込まない:

- 友人や家族、専門家(カウンセラーなど)に相談し、気持ちを共有しましょう。

- 完璧主義をやめる:

- 完璧を求めすぎると、ストレスを感じやすくなります。

- 「まあ、いっか」と、ある程度妥協することも大切です。

- 自分を褒める:

- 小さなことでも、できたことを認め、自分を褒めてあげましょう。

- 自己肯定感を高めることが、ストレス対策につながります。

【Q&A】ストレスニキビと漢方に関する疑問を解決!

漢方薬を使ってみたいけど、気になることがいっぱい…。効果はいつから? 副作用は? 皮膚科の薬と併用できるの?

ここでは、ストレスニキビと漢方に関するよくある質問に、Q&A形式でお答えします。 漢方薬を始める前に、疑問や不安を解消しておきましょう!

Q1. 漢方薬はどれくらいで効果が出る?「即効性」はある?

A. 個人差はありますが、体質改善には一般的に1~3ヶ月程度かかります。

- 即効性: 漢方薬は、西洋薬に比べて効果は穏やかです。

- 効果の現れ方: 体質や症状、漢方薬の種類によって異なります。

- ポイント: 焦らず、まずは1ヶ月程度継続し、様子を見ましょう。生活習慣の見直しも大切です。

Q2. 漢方薬に副作用はある?

A. 西洋薬より少ないですが、ゼロではありません。

- 主な副作用: 胃腸症状(胃の不快感、吐き気、下痢など)、アレルギー症状(発疹、かゆみ)など。

- 注意点: 体質に合わない場合、副作用が出ることがあります。

- 対策: 専門家(漢方医、漢方薬局の薬剤師など)に相談し、適切な漢方薬を選びましょう。異常を感じたら、すぐに服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

Q3. 漢方薬はどこで買える?「市販」「皮膚科」「漢方専門」

A. ドラッグストア、漢方薬局、皮膚科、漢方専門医などで購入できます。

- おすすめ: 専門家(漢方医、漢方薬局の薬剤師など)に相談し、体質や症状に合った漢方薬を選んでもらうのが安心です。

- 市販薬: 手軽ですが、種類が限られます。

Q4. 生理前や生理中にニキビが悪化するのはなぜ?

A. ホルモンバランスの変化が原因です。

- 生理前: 黄体ホルモン(プロゲステロン)が増加し、皮脂分泌が活発になるため。

- 漢方的視点: 「気滞(きたい)」や「瘀血(おけつ)」も関係していると考えられます。

Q5. 皮膚科の薬と漢方薬は併用できる?

A. 基本的には可能ですが、必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 注意点: 薬の飲み合わせによっては、相互作用が起こる可能性があります。

- 相談: 皮膚科医、漢方医、または薬剤師に相談し、併用しても問題ないか確認しましょう。