「朝起きたら顔がパンパン…」

「夕方になるとフェイスラインがぼやける…」

そんな顔のむくみの悩みはありませんか?

むくみの原因は、生活習慣や体内のバランスなどさまざま。

そこで、漢方の考え方を取り入れながら、すっきりとした状態を目指す方法をご紹介します。

この記事では、顔のむくみの原因や生活習慣の影響、漢方の活用ポイントを解説。

さらに、毎日の習慣と組み合わせることで、無理なく続けられるむくみ対策をチェックしていきましょう!

台湾の美容漢方とは?伝統と現代の融合による美の秘訣

「美容のために何か特別なケアをしているのに、なかなか理想の状態にならない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

台湾では、外側からのスキンケアだけでなく、内側からのバランスを意識した「美容漢方」が広く親しまれています。

台湾の美容漢方は、伝統的な漢方の知恵と、現代のライフスタイルに適した取り入れ方が融合したもの。

特に、美容を意識する方々の間では、「巡り」を大切にしながら、美しさを引き出す考え方が根付いています。

まずは、台湾で愛される美容漢方の特徴について詳しく見ていきましょう。

台湾で親しまれる美容漢方の特徴とは?

台湾の美容漢方は、「体の内側から整えることで、健やかな美しさを目指す」という考え方が基本になっています。

そのため、スキンケアと同時に、食事や飲み物、日常のケアに漢方を取り入れることが一般的です。

✅ 台湾の美容漢方の特徴

✔ スキンケアと食事の両方で取り入れる

✔ 「巡り」を意識し、バランスを整えることを重視

✔ 食材として身近な漢方を取り入れる(例:クコの実・紅花・棗など)

✔ 漢方茶やスープ、フェイシャルケアにも活用される

📌 ポイント

- 台湾では、漢方薬だけでなく、日常の食生活の中で美容漢方を取り入れるのが主流

- スキンケア用品にも漢方の成分が配合されることが多く、外側と内側の両方を意識するのが特徴

👉 台湾の美容漢方は、普段の生活に無理なく取り入れられる点が魅力です!

漢方が美容に取り入れられる理由|体の巡りと美肌の関係

「スキンケアを頑張っているのに、理想の状態にならない…」

そんなときは、体の巡りを意識することがポイントになるかもしれません。

台湾では、漢方の考え方を活かし、「巡りを整えることで、美容のバランスを意識する」という考え方が浸透しています。

特に、「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスを意識することで、体の内側から健やかさを目指すことができると言われています。

✅ 「気・血・水」と美容の関係

| 要素 | 特徴 | 美容への影響 |

|---|---|---|

| 気(き) | 活力を巡らせる働き | 気の巡りが整うことで、バランスの良いコンディションを目指す |

| 血(けつ) | 栄養を運ぶ | 巡りを意識することで、美容ケアのサポートに |

| 水(すい) | 体内の水分バランスを調整 | バランスを意識し、スッキリとした状態を目指す |

📌 ポイント

- 「気・血・水」のバランスを意識しながら、美容漢方を取り入れるのが台湾流の考え方

- 外側からのスキンケアだけでなく、内側からの巡りを意識することで、健やかな美しさをサポート

👉 体の巡りを整えながら、美容ケアを意識するのが台湾式美容漢方の魅力です!

台湾の美容漢方と日本の違いは?ライフスタイルに合わせた活用法

「日本と台湾では、美容のための漢方の取り入れ方が違う?」

実は、美容漢方の考え方は共通する部分が多いものの、取り入れ方に違いがあります。

✅ 台湾の美容漢方と日本の違い

| ポイント | 台湾 | 日本 |

|---|---|---|

| 食生活との関係 | 毎日の食事やお茶に漢方を取り入れる | 一部の食品やサプリメントで取り入れることが多い |

| スキンケアとの関係 | 漢方成分を配合したスキンケア製品が豊富 | 保湿や美容成分が中心のケアが多い |

| 日常の取り入れ方 | 美容スープやお茶、漢方フェイシャルで活用 | 漢方薬やドリンクで摂取することが多い |

📌 ポイント

- 台湾では、漢方を「日常の一部」として取り入れる文化が根付いている

- 日本では、特定の症状や目的に応じて漢方薬を取り入れることが一般的

- 台湾式の美容漢方は、ライフスタイルに無理なく取り入れやすい点が魅力!

👉 日本のライフスタイルに合わせるなら、「食事やお茶で漢方を取り入れる方法」が手軽でおすすめ!

✅ 台湾では、漢方を食事やスキンケアと組み合わせ、日常的に取り入れるのが特徴!

✅ 「気・血・水」のバランスを意識し、巡りを整えることが美しさにつながる考え方!

✅ 日本のライフスタイルに合わせるなら、食事やお茶で美容漢方を取り入れるのがおすすめ!

台湾で人気の美容漢方|美肌・美容サポートにおすすめの種類

「台湾の女性はなぜ美肌が多いの?」

その秘密の一つとして、台湾では美容を意識した漢方を日常的に取り入れる文化があります。

特に、体の巡りを意識しながらコンディションを整える漢方や、食材としても使われる漢方成分が人気です。

この記事では、台湾で親しまれている美容漢方の代表的な種類を紹介します。

まずは、美容漢方の定番とされる「四物湯」から見ていきましょう。

四物湯(しもつとう)|めぐりを意識しながらコンディションを整える

四物湯は、漢方医学において非常に基本的な処方の一つで、「補血(ほけつ)」の代表的な漢方薬です。

つまり、血を補い、血の巡りを良くする働きがあります。

「血」は、現代医学の血液とほぼ同じ意味ですが、漢方ではさらに、全身に栄養を与え、潤いをもたらし、精神活動を支える重要な要素と考えられています。

四物湯(しもつとう)

構成生薬

当帰(トウキ)、芍薬(シャクヤク)、川芎(センキュウ)、地黄(ジオウ)(通常、生地黄または熟地黄)

各生薬の一般的な薬理作用

当帰(補血、活血、調経)、芍薬(補血、止痛、筋弛緩)、川芎(活血、行気、鎮痛)、地黄(補血、滋陰、清熱) 注:四物湯としての効果効能を示すものではありません

効果効能

体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症:月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症注、産後あるいは流産後の疲労回復、冷え症、しもやけ、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎) 注血の道症:月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状

引用:ツムラ漢方四物湯エキス

適していると考えられる人(体質)

血虚(血の不足)、陰虚(体内の潤い不足、熟地黄使用時)、虚証(体力がない) (あくまで目安、要専門家診断)

副作用

まれに発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状(頻度不明)。症状が出たら服用中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談。

四物湯(しもつとう)がおすすめな人

四物湯(しもつとう)を一言で言うと、「皮膚や髪の毛が乾燥しやすく、顔色が悪く、貧血や月経不順がある、比較的体力が低下している人」におすすめです。

- 顔色が悪く、疲れやすい女性: 特に、貧血気味で体力が低下している方。

- 皮膚や髪が乾燥している方: 血虚(血の不足)により、潤いが不足している方。

- 生理不順や生理痛がある方: 血虚や瘀血(血行不良)による月経トラブルがある方。

- 冷え性の方: 血行不良により、手足などが冷えやすい方。

- 産後の体力回復をしたい方: 出産により消耗した気血を補いたい方。

📌 台湾での活用例

- 四物湯はスープとして飲まれることが多い(参考:台湾中医協会)

- 美容を意識した漢方ドリンクとして販売されている(参考:台湾の漢方ブランド「白蘭氏」)

八珍湯(はっちんとう)|バランスを意識しながら、すっきりとした生活をサポート

八珍湯(はっちんとう)は、人参、白朮、茯苓、甘草、当帰、川芎、芍薬、熟地黄の8種類の生薬から構成される伝統的な漢方薬です。

主に「気血両虚(きけつりょうきょ)」と呼ばれる、体のエネルギー(気)と栄養(血)が不足した状態を改善するために用いられます。

これらの生薬が複合的に働くことで、疲労回復、消化機能の改善、血行促進、貧血改善などの効果が期待できます。

八珍湯(はっちんとう)がおすすめな人

一言でいうと、「慢性的に疲れやすく、元気が出ない、体力不足を感じている人」におすすめです。

- 疲れやすく、元気がない人:なんとなく体がだるい、やる気が出ない。疲れがとれにくい、朝起きるのがつらい。

- 食欲がなく、胃腸が弱い人:食欲があまりない、食べても美味しく感じない。胃もたれしやすい、消化が悪い。

- 冷え性の人:手足が冷えやすい、寒がり。冷えからくる体の不調がある

- 貧血気味の人:めまいや立ちくらみがする。顔色が悪いと言われる

- 病後、術後で体力が落ちている人:病気や手術から回復途中で、体力をつけたい

- 月経不順がある女性:月経周期が安定しない、月経量が少ない、または過多

📌 台湾での活用例

- バランスを意識したい方のために、八珍湯のドリンクや顆粒タイプが販売されている(参考:台湾漢方ブランド「同仁堂」)

- 美容と健康を意識したスープとしても親しまれている(参考:台湾の伝統料理研究書)

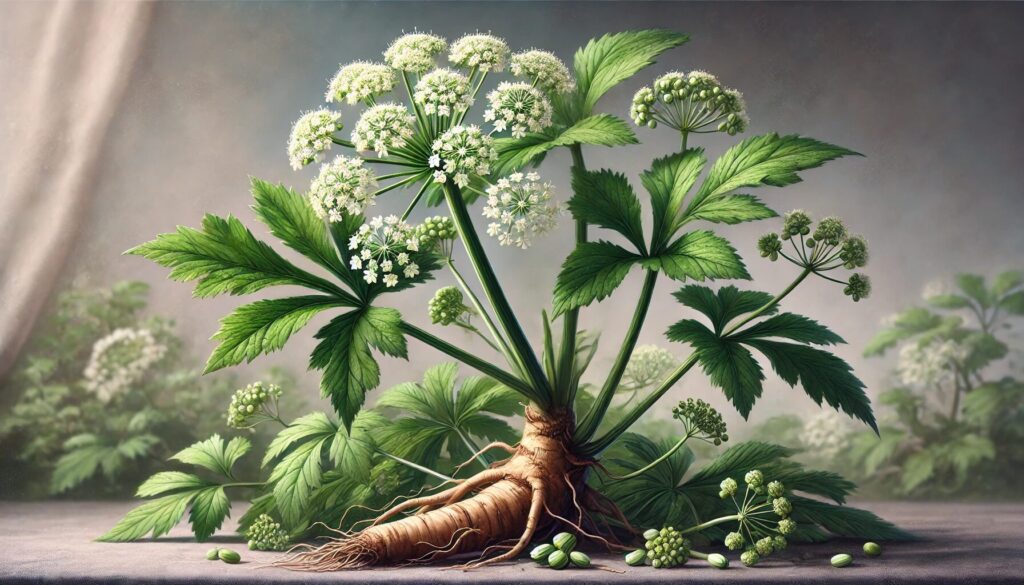

紅花・当帰|美容ケアに取り入れられる台湾漢方の定番

紅花(こうか)

基原

ベニバナ Carthamus tinctorius Linné(Compositae)の管状花をそのまま又は黄色色素の大部分を除いたもので、ときに圧搾して板状としたもの

主要成分

紅色色素(カルサミン)、黄色色素(サフロールイエロー)、脂質類など

薬能

血液のうっ滞を除き、気血のうっ滞による痛みを治す。(一本堂薬選)

主な配合漢方

薬通導散(つうどうさん)、治頭瘡一方(ぢづそういっぽう)

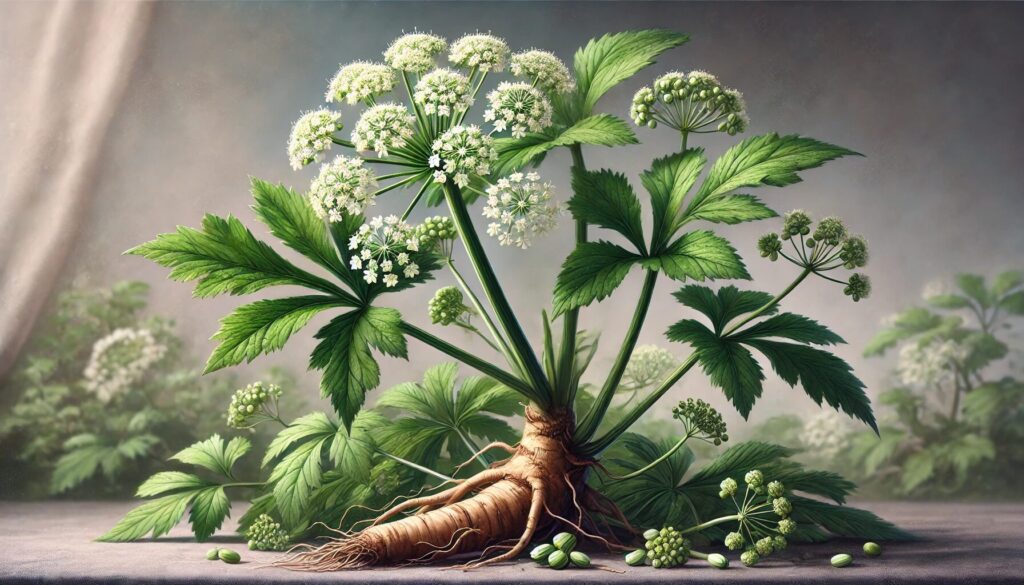

当帰(とうき)

基原

トウキ Angelica acutiloba Kitagawa又はホッカイトウキ Angelica acutiloba Kitagawa var. sugiyamae Hikino(Umbelliferae)の根を、通例、湯通ししたもの

主要成分

フタリド類(リグスチリド)、クマリン類、ポリアセチレン類など

薬能

血の働きを調和し、排膿や止血に働き、身体のうるおいを保ち、婦人の産後、ふる血の下らないもの、などを治す。(一本堂薬選)

主な配合漢方

薬紫雲膏(しうんこう)、七物降下湯(しつもつこうかとう)、当帰飲子(とうきいんし)、薏苡仁湯(よくいにんとう)など

紅花(こうか)と当帰(とうき)は、台湾の美容漢方の中でもよく取り入れられる成分です。

特に、体の巡りやコンディションを意識する方に人気があります。

✅ 紅花(こうか)の特徴

✔ 巡りを意識したい方に親しまれている

✔ 美容茶やスープとして取り入れられる

✅ 当帰(とうき)の特徴

✔ バランスを意識したい方に人気

✔ 台湾では四物湯の主要成分として使用される

📌 台湾での活用例

- 紅花は、美容茶やスープとして日常的に摂取される(参考:台湾の漢方薬局「大漢本草」)

- 当帰は、四物湯や八珍湯などの美容漢方に広く含まれている(参考:台湾の伝統医学書「中医薬学概論」)

枸杞(クコ)と美肌|台湾で人気の漢方食材と日常的な取り入れ方

枸杞(クコ)

特徴

中国では古くから「不老長寿の薬」とされ、世界三大美女のひとり、楊貴妃も毎日食べていたとも言われています

含有成分

クコの実にはビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ニコチン酸(ビタミン3)や、カロテノイドの一種ゼアキサンチン、アミノ酸の一種ベタイン、さらにポリフェノールなど、非常に豊富な栄養が含まれています。

効能

(1)滋補肝腎・明目(じほかんじん・めいもく)

肝腎陰虚の頭のふらつき・めまい・視力減退、風にあたると涙が出る、足や腰がだるく無力、遺精、消渇(糖尿病)などの症候に、熟地黄・山薬・山茱萸・菊花などと用いる。

方剤例)枸杞丸・杞菊地黄丸

(2)潤肺(じゅんはい)

肺腎陰虚の慢性咳嗽に、麦門冬・五味子・貝母・知母などと使用する。

台湾の美容漢方の中で、手軽に取り入れやすい食材のひとつが「枸杞(クコ)」です。

クコは、美容を意識する方々にとって、食生活の一部として取り入れられることが多い食材です。

✅ 枸杞(クコ)の特徴

✔ 台湾では日常的にスープやお茶に入れて飲まれる

✔ 美容を意識した料理やデザートにも使用される

📌 台湾での活用例

- クコの実をお茶に入れて、美容茶として飲む習慣がある(参考:台湾茶専門店「天仁茗茶」)

- スープやお粥に加え、食生活の一部として取り入れられる(参考:台湾の家庭料理レシピ)

👉 クコは、美容を意識した食生活に取り入れやすい漢方食材として、台湾で広く活用されています。

✅ 台湾では、スキンケアと食事の両方で美容漢方を活用する習慣がある!

✅ 「四物湯」「八珍湯」は、美容を意識したい方に人気のある漢方!

✅ 紅花・当帰・クコの実など、食生活の一部として取り入れやすい美容漢方が多数!

台湾流の美容漢方の取り入れ方|日常に取り入れやすい方法とは?

「美容漢方を試してみたいけれど、どうやって取り入れたらいいの?」

そんな方におすすめなのが、台湾流の美容漢方の取り入れ方です。

台湾では、漢方を無理なく日常生活に取り入れる文化が根付いています。

特に、「漢方茶」「美容スープ」「漢方フェイシャル」といった方法で、内側と外側からのケアを意識するのが特徴です。

では、まず台湾で親しまれている「美容漢方茶」から見ていきましょう!

美容漢方茶のすすめ|台湾式の簡単レシピ

「お茶を飲むだけで、美容を意識した生活ができる?」

台湾では、漢方を手軽に取り入れる方法として、美容漢方茶が広く親しまれています。

日常的に飲めるように、手軽に作れるレシピも数多くあります。

✅ 台湾で人気の美容漢方茶の特徴

✔ 美容を意識しながら、日常に取り入れやすい

✔ 市販の茶葉や食材を使い、自宅で簡単に作れる

✔ 巡りを意識しながら、体の内側からケアできる

✅ 台湾式美容漢方茶の簡単レシピ

📌 クコ&ナツメの美容漢方茶(台湾式)

- 材料:クコの実(5~6粒)、ナツメ(2個)、ハチミツ(お好みで)、お湯(200ml)

- 作り方:

- クコの実とナツメをカップに入れる

- お湯を注ぎ、5分ほど蒸らす

- お好みでハチミツを加えて完成

📌 台湾式の「ローズ紅茶」(美容を意識したい方に)

- 材料:ローズペタル(食用バラ)、紅茶(1杯分)、ハチミツ(お好みで)

- 作り方:

- 紅茶を淹れる

- 乾燥ローズペタルを加え、数分蒸らす

- お好みでハチミツを入れて完成

台湾の美容スープ|体の内側から整えるヘルシーレシピ

台湾では、美容漢方をスープに取り入れる方法も一般的です。

特に、美容を意識する方々の間では、「美肌スープ」や「巡りを意識したスープ」が人気です。

✅ 台湾の美容スープの特徴

✔ 食材と漢方を組み合わせ、体の内側から整える

✔ じっくり煮込むことで、漢方の風味がなじみやすい

✔ 台湾の家庭料理としても親しまれている

✅ 台湾式美容スープの簡単レシピ

📌 当帰&クコの美容スープ

- 材料:鶏肉(200g)、当帰(3g)、クコの実(5g)、ナツメ(2個)、水(500ml)、塩(適量)

- 作り方:

- 鶏肉を下茹でし、余分な脂を取り除く

- 鍋に水を入れ、鶏肉・当帰・クコの実・ナツメを加えて火にかける

- 弱火で40分~1時間煮込み、塩で味を調えて完成

📌 白きくらげ&蓮の実の美容スープ

- 材料:白きくらげ(5g)、蓮の実(10g)、氷砂糖(適量)、水(300ml)

- 作り方:

- 白きくらげを水で戻し、食べやすい大きさにちぎる

- 蓮の実と一緒に鍋で煮込み、柔らかくなるまで煮る

- 氷砂糖を加え、甘さを調整して完成

👉 台湾では、美容を意識したスープを日常的に取り入れることで、体の内側から整える習慣が根付いています!

漢方フェイシャル|台湾で話題の美容法とセルフケアのポイント

「外側からのケアにも漢方を取り入れたい!」

そんな方に注目されているのが、台湾で人気の「漢方フェイシャル」です。

✅ 漢方フェイシャルの特徴

✔ 漢方由来の成分を活用し、スキンケアに取り入れる

✔ マッサージやパックとして活用しやすい

✔ 台湾のエステサロンやスパでも人気の美容法

✅ 自宅でできる!台湾式漢方フェイシャル

📌 漢方パックのレシピ

- 材料:ハトムギ粉(小さじ1)、白芷(びゃくし)粉(小さじ1)、ヨーグルト(大さじ1)

- 作り方:

- 材料を混ぜ合わせ、ペースト状にする

- 顔全体に薄く塗り、10分ほど置く

- ぬるま湯で優しく洗い流す

📌 台湾式 漢方スチームケア

- 材料:ローズペタル(食用バラ)、カモミールティー、熱湯

- 作り方:

- 洗面器に熱湯を注ぐ

- ローズペタルとカモミールティーを加える

- 顔を蒸気に当てながら5~10分スチームケア

✅ 台湾では、「美容漢方茶」「美容スープ」「漢方フェイシャル」を通じて、無理なく漢方を取り入れている!

✅ 手軽に作れるレシピが多く、食事やスキンケアに活用しやすい!

✅ 日本でも取り入れやすい方法を見つけ、日々の美容ケアに役立てよう!

美容漢方を取り入れる際の注意点と効果的な活用法

「美容漢方を試してみたいけれど、どれを選べばいいの?」

「食事との組み合わせや摂取タイミングは?」

美容漢方は、自分の体質やライフスタイルに合ったものを選び、適切に取り入れることが大切です。

特に、漢方と食事の相性や、台湾での取り入れ方のポイントを知っておくと、より無理なく続けやすくなります。

ここでは、美容漢方を効果的に活用するためのポイントを解説します。

自分に合った漢方の選び方|体質やライフスタイルに合わせた活用法

「美容漢方を試したいけれど、どれが自分に合っているかわからない…」

そんなときは、体質やライフスタイルに合わせて漢方を選ぶことが大切です。

✅ 体質・ライフスタイル別のおすすめ美容漢方

| タイプ | 特徴 | おすすめの漢方 |

|---|---|---|

| 巡りを意識したい | すっきりとしたコンディションを目指す | 四物湯(しもつとう) |

| バランスを整えたい | 体の調和を意識したい | 八珍湯(はっちんとう) |

| 美容を意識したい | 食生活に取り入れやすい | 紅花・当帰 |

| 毎日の食事と一緒に摂りたい | 手軽に続けやすい | クコの実・ハトムギ |

📌 ポイント

- 自分の目的やライフスタイルに合ったものを選ぶと、無理なく続けやすい

- 手軽に試したい場合は、美容漢方茶や漢方スープから取り入れるのもおすすめ

👉 まずは、自分の体質やライフスタイルに合った美容漢方を見つけてみましょう!

漢方と食事の関係|美容を意識した組み合わせとは?

「食事と漢方って関係あるの?」

美容漢方をより効果的に活用するためには、食事との組み合わせも意識するとよいでしょう。

✅ 美容漢方と相性の良い食材

| 漢方成分 | 相性の良い食材 | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|

| 四物湯(しもつとう) | クコの実・黒ゴマ | スープやお茶に加える |

| 八珍湯(はっちんとう) | 玄米・根菜類 | 煮込み料理に活用 |

| 紅花・当帰 | 生姜・ナツメ | お茶や温かいスープに入れる |

| クコの実 | ヨーグルト・ナッツ | 朝食やスムージーにトッピング |

📌 ポイント

- 体を冷やしやすい食材(生野菜・冷たい飲み物)と漢方を組み合わせる場合は、温かい料理と一緒に摂るとバランスが良い

- 漢方の風味が気になる方は、スープやドリンクに混ぜて取り入れるのがおすすめ

台湾漢方を試す際の注意点|適切な摂取タイミングとポイント

「美容漢方を試すなら、いつ飲めばいいの?」

「台湾で親しまれている取り入れ方って?」

台湾では、漢方の摂取タイミングや、生活習慣との組み合わせが大切にされています。

✅ 台湾漢方の適切な摂取タイミング

| タイミング | おすすめの美容漢方 | 理由 |

|---|---|---|

| 朝(起きた直後) | クコの実入り漢方茶 | 巡りを意識し、すっきりとした朝を迎える |

| 食前・食後 | 四物湯・八珍湯 | 体のバランスを意識しながら、無理なく取り入れる |

| 寝る前 | 当帰&紅花のお茶 | リラックスしながら、体を整えるサポート |

📌 台湾漢方を試す際のポイント ✔ 初めて試す場合は、少量からスタートし、体の変化を観察する

✔ 冷たいものと組み合わせる場合は、温かいスープやお茶と一緒に摂るとバランスが良い

✔ 食生活のバランスを意識しながら、無理のない範囲で続けることが大切

✅ 自分の体質やライフスタイルに合った漢方を選ぶことが大切!

✅ 美容を意識するなら、食事との組み合わせにも注目!

✅ 摂取タイミングを意識し、無理なく日常に取り入れられる方法を見つけよう!